表面反应(Surface reaction)在化学反应中非常重要。90%的化工反应涉及异相催化过程,其中表面反应就发生在催化剂的表面,比如电镀、有害气体分解、化学腐蚀等。因此,表面反应的研究也有着相当长的一段发展历史。在古希腊、古罗马时期人们已经拥有技术防止金属失去表面光泽。中古时期的炼金术士已经知道添加一种“智慧石(philosopher’s stones)”使得一种物质变换成另外一种物质。这种“智慧石“就是现在所说的“催化剂“。从那时,炼金术士已经掌握了硫酸的合成方法和通过硫酸催化乙醇获得乙醚的方法。

催化现象的发现

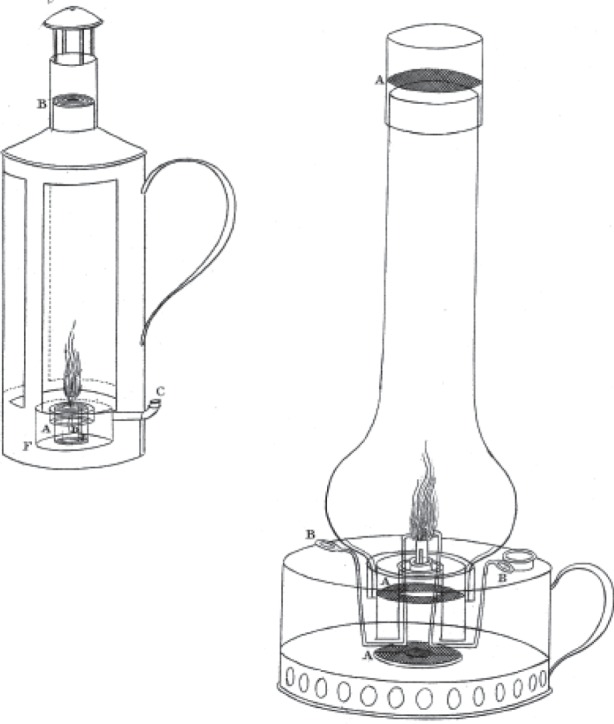

当然,这些炼金术士的工作都没有明确的时间、地点、方法的文字记载。第一个被详细记录的表面反应是在1775年Priestley发现的乙醇在热的铜表面分解成气体和碳。Marum在1796年继续分析了这个反应,发现产物中包括水、氢气和单质碳。该反应就是当今催化脱水反应的最初形式。接下来的20年,人们对催化的认知有了巨大的进步,Davy在1817年发现曝露在煤矿气体中温热的金属铂网周围有火光,即使没有火焰产生。在当时矿工用蜡烛在矿井中照亮,往往会引起爆炸,但是铂网在没有明焰的条件下也可以产生火花。利用金属铂网的不引爆可燃气体的特性,Davy发明了矿井专用防爆灯(Davy 灯),让无数矿工免于因瓦斯爆炸的生命威胁。从此,人们发现化学家可以帮助解决生产的实际问题,很多工厂开始聘用化学家研究化学。

催化理论发展

1824年Henry首次对Davy灯的化学原理进行定量分析,发现其主反应是氢气的氧化生成水和一氧化碳氧化生成二氧化碳。Henry还发现精细的铂粉末可以更高效的催化这些氧化反应。1823年-1824年Dobereiner和Dulong,Theonard还发现增加铂的表面积和孔隙率会增强催化效果。普遍认为催化剂的孔提供了催化反应的场所,这一假说持续了80多年。另外Faraday在1834年发现润滑油涂在铂网上会使催化剂活性降低,及催化剂中毒或失活。在19世纪30年代,Faraday认为催化剂和气体之间存在电场力,正是这种力维持了反应发生。然而在1836年Berzelius认为不仅仅是电场力起作用,而是某种“催化力”起主导,并首次使用“催化catalysis”这个词。在19世纪的中后期,众多催化反应与理论假说如雨后春笋般出现,如催化加氢反应、二氧化硫氧化生产硫酸。

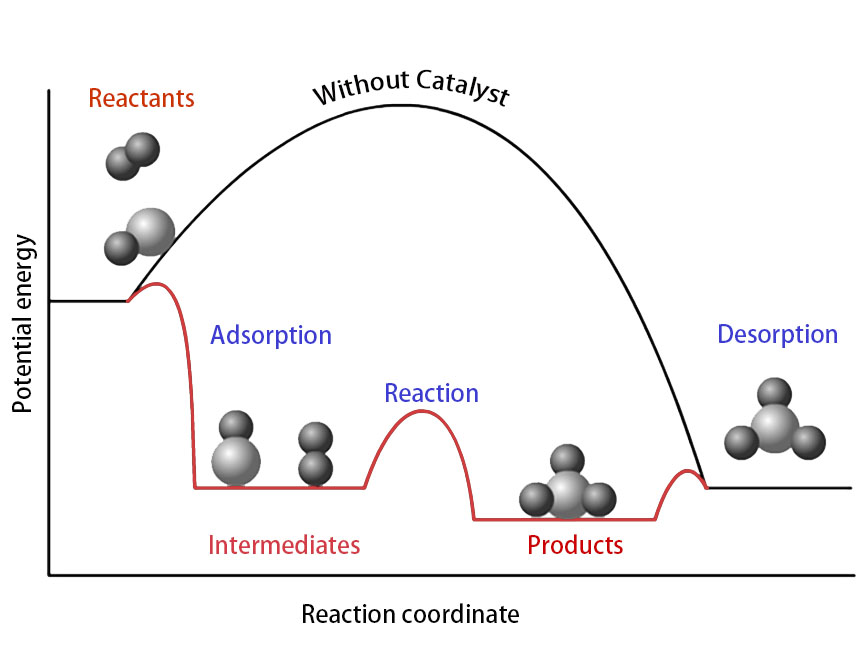

那一时期大师云集,化学家Van’t Hoff,Ostward,和Sabatier因其各自的贡献都获得了诺贝尔奖。之前,人们一直认为催化剂是化学反应发生的内在条件,然而Ostwald指出催化剂只会影响催化剂的反应速率而不会改变反应的平衡常数,并获得1909年诺贝尔化学奖。Van’t Hoff 指出催化剂改变反应速率但不改变最终的化学平衡状态,并获得1901年诺贝尔化学奖。Sabatier认为反应物先被催化剂的孔洞吸收且被富集,达到一定浓度,反应开始发生。后来他又发现,某些金属与反应物之间的作用力太强,反而反应也不能发生。也就是说仅仅靠提高反应物浓度的作用不能解释催化现象,于是他提出了不稳定的中间产物的产生与再反应是催化的本质。这种不稳定的中间态现在被称作化学吸附态。Sabatier获得了1912年诺贝尔化学奖。此后,催化被广泛用在化学工业中,Haber因研制合成氨催化剂而获得1918年诺贝尔化学奖。直到1912年都没有出现统一的表达催化反应的公式。但是Langmuir开创了一种方法描述表面催化反应,并提出气体先吸附在固体表面的特定位置上等吸附脱附理论,获得了1932年诺贝尔化学奖。Pease,Stewart,和Taylor在1925年通过使催化剂中毒的实验提出吸附只在特定的位置上发生,这些特定位置被称作活性位。

催化表征技术的发展

到了1960年代,由于外太空探索的繁荣,大批美国科学家开始把表面反应转移到高真空条件下来模拟外太空的真空条件。正是由于高真空条件下反应物、催化剂表面的良好可控性,催化反应的基础性研究得到了很大的进展。而且由于集成电路科技的迅速发展,科学家可以用表面分析工具研究催化材料的表面结构,组分以及与其催化活性相关联。

近30年来,随着科技的巨幅进步,人们已经可以获得催化反应的更加详细和全面的表面信息,尤其各种原位表征技术的应用:原位高倍透射电镜技术、原位X-射线表征技术,原位光谱技术、原位质谱技术。人们不仅仅可以看到反应最终产物的随时间的变化,还可以看到中间产物的变化,以及表面结构的变化。人们已经不仅仅知道在催化剂表面发生了什么,还开始知道发生的原因,跟进一步还能让其如何发生。

催化的未来方向

但是,催化目前还是处在黑匣子阶段,很多内在机理还不明确,量子化的理解催化反应也许会是将来的方向。何时人们能把“催化”归一成一个类似于“万有引力定律“的定律时,催化的黑匣子才算真的被人们打开。